無人可以迴避死亡這大課題,它屬於永恒的「已知的未知」,我們已經知道,對於它我們無法徹底了解,但又總是不禁去追問,或對之投去情感糾葛綿綿之眼光。中國人常說「未知生焉知死」,又因民間吉凶避諱而少談死;就其文化結構而言,中國傳統文化,是以人間的結構去理解死後或神仙世界,兩個世界並不全然在邏輯上對立,亦不隔絕。西方則視生死為對立觀念,許多哲人、文學家、藝術家都從「死亡是生命的終結」開始反思人生的意義,以求在生命結束前做些什麼。

而現實的人,都須要面對死亡、處理死亡,無法迴避。

信念的堅強與脆弱

月前讀到克里斯多弗.希鈞斯的遺著《生命就是堅持信念,走到最終》(Mortality),才知道這位尖銳大膽、不可一世的英國公共知識份子、著名的反對者,已經因為癌症而過世。希鈞斯是美籍英國專欄作家、知名記者、評論家,曾獲美國《外交政策》和英國《遠景》雜誌遴選為「百大公共知識分子」。曾擔任英國《泰晤士報》書評、《泰晤士高等教育增刊》社會科學編輯,後更在無數重要報章雜誌期刊中任編輯或撰專欄,曾於世界五大洲六十個以上國家發稿撰文。希鈞斯著作逾二十本,包括:《給青年反對者的信》(Letters to a Young Contrarian)、《沒人好騙了:最糟家庭的價值》(No

One Left to Lie To: The Values of the Worst Family)、《為何歐威爾很重要》(Why Orwell Matters)、《上帝沒什麼了不起》(God Is

Not Great: How Religion Poisons Everything)等。《上帝沒什麼了不起》曾獲得英國科普書獎與萊南文學獎,並入圍2007年美國國家書卷獎非文學類決選名單。

以上書目就可鉤勒出希鈞斯的大膽:他堅持挑戰許多人深信的觀念如家庭、宗教,主張力排眾議要做政治上(及思想上)的反對者;其演講據說十分精彩,極其尖銳幽默——而他正是在一次簽書演講之前,知道自己得了癌症。十七個月後便過世。驕傲狂妄如希鈞斯,需要直面一般人的難題:面對死亡的不甘,多愁善感與自憐,他選擇連自己也嘲諷:「對於『為什麼是我?』這個蠢問題,宇宙連『為什麼不是?』這樣的回答都懶得給。」

絕症病人面對著自我的疏離,即病症(及死亡)逐漸把他變成另一個人:藥物,治療,痛楚,反胃,嘔吐——希鈞斯一邊紀錄著身體的變化,一邊紀錄著心態的變化:他會前所未有地想望僥倖,又厭煩於各處不斷提供藥方,更煩的是不得不面對:無數新藥在研發,也許真可以救他,只是他沒有時間了……驕傲狂妄如希鈞斯,也不得不說:「不是我在對抗癌症,是它在對付我。」「我不是擁有一副軀體,我就是一副軀體。」軀體相對於精神,對一個知識份子而言,有什麼比發現頭腦並不重要更難過?

希鈞斯藉文學與哲學救治自己。堅持信念、不讓死亡把自己迫出原則的底線,是他對抗死亡的方式。當病情令他失去原有的聲線,他大量引述關於「聲音」的詩歌,總結道:「我想要回什麼?把我們語言中最簡單的名詞以最美麗的方式擺在一起:言論自由。」本書最末未完成的部分是筆記碎語,已經不能成篇,但希鈞斯到最後都堅持做一個無神論者:「如果我皈依宗教,是因為死一個信教的人比死一個無神論者好。」真是很嚴苛,很執著,跟自己過不去——但希鈞斯到最後,也希望捍衛自己的驕傲與狂妄。

現實可有安慰

今夏出版,陳曉蕾的《死在香港》一套兩冊,極獲注意。陳曉蕾已經走出一條以紀實報導來打動巿場兼改善現況的路子,以前的環保、土地題材,都有推動社會的改善,尤其《剩食》一書對於剩餘食物回收,在這幾年功效顯著。《死在香港》「見棺材」一卷探討殯儀業現況,指出香港行業缺乏監管,以台灣「產業—官方—學院」三管齊下推動行業發展的例子作對比,也鼓勵個人化的告別式,探討環保及真正具安慰功能的喪禮形式,並附相當有參考價值的業內狀況及各式訪問,也有實用資料。「流眼淚」一卷則訪問許多臨終者及喪親家屬,也伴以相關社會組織的探訪,披露許多傷痛。全書以很平實的筆調寫成,記下那些傷痛的關鍵句子,但讀者不覺得被同樣刺傷,反而覺得彷彿還有出路。用這種不太難、有方法的路子,把生者拉回現實脈絡,現實還是流動可變的。

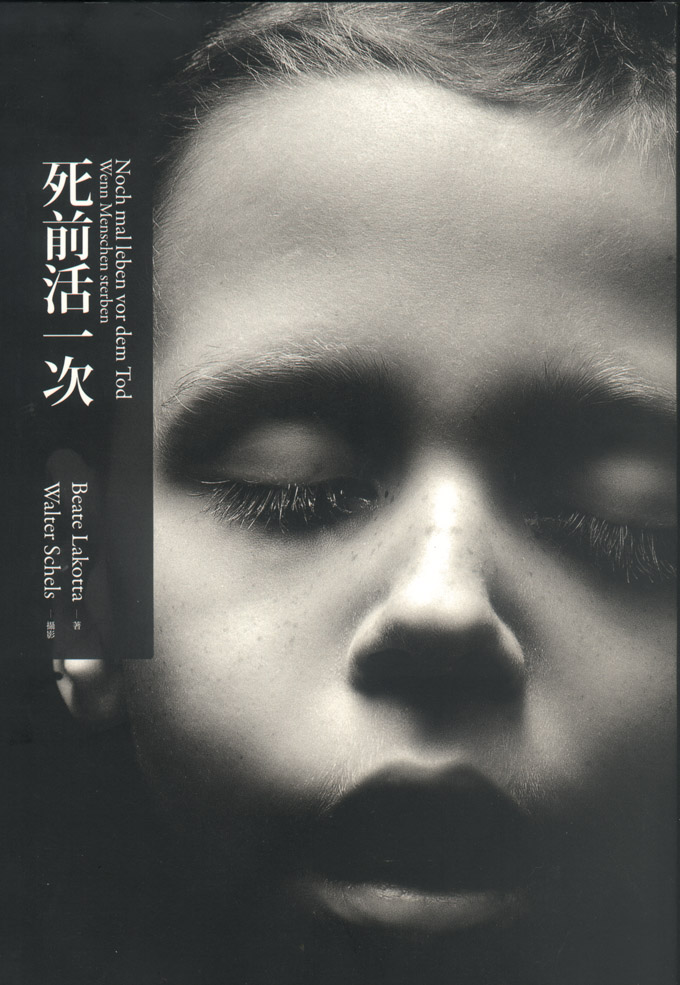

《死在香港》設計素淡而用心,比如請不少人士拍攝背面(「身後事」的概念),但隨意而有生機的姿態,令書的感觸溫暖。書中亦有牛油紙的間頁,簡潔安定的句子在數頁中掩映而見,也讓書有和緩平穩的呼吸。死亡需要一點點美術設計,以開啟必要的迴路,無論是要遮掩或彰顯真實。想起《死前活一次》這本書,拍攝死者生前與斷氣後的面容,冷峻卻也讓人平靜。

了解死亡,在程序和儀式裡,於哲學與文學中,安頓自身,通過獲得意義來作為治療,讓自我與萬物,回歸存有之前的平靜。

(刊經濟日報副刊)

(刊經濟日報副刊)

No comments:

Post a Comment